《傅雷与傅聪》 解读《傅雷家书》 免费试读

解读《傅雷家书》

(说明:上海图书馆举办“名家解读名著”系列讲座,本书作者叶永烈应邀作解读《傅雷家书》讲座,本文根据录音整理。讲座部分由上海图书馆解文婧小姐整理,答读者问由杨蕙芬女士整理。这份记录后来经傅雷之子傅敏先生审阅,承他提出许多宝贵意见,作了修改、补充。)各位朋友,今天我非常荣幸,能来到上海图书馆,为诸位解读《傅雷家书》。

关于这本书,我写过一篇论文,叫做《论〈傅雷家书〉》[1]。今天我不讲这篇论文,而是想“书外谈书”。

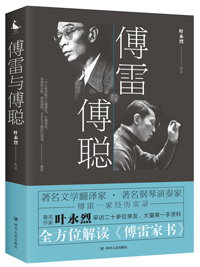

为什么要“书外谈书”呢?因为我为傅雷先生一家写过一本书,叫做《傅雷一家》。后来,又由作家出版社出了本书,叫《傅雷与傅聪》。我一共采访了傅雷先生生前好友23位,又对和傅雷先生有关的人士以及他的家庭、故乡做了很多采访。因此,我主要解读这本书的背景,从他的背景,他的家庭来看这本家书。也就是说,我是以一个采访者而不是书评家的角度来评论这本《傅雷家书》的。

《傅雷家书》是怎么样的一本书?

首先,我想讲的就是,《傅雷家书》究竟是怎么样的一本书。

顾名思义,《傅雷家书》是一本“家书”,是父亲写给儿子的家信。

其中主要是写给他长子傅聪的信,还有部分是写给次子傅敏和长媳弥拉的。因此,这是一本父亲写给子女的书信的集子。

其实,这本书是残缺的,并不完整。傅雷先生写给远在英国的傅聪的信,由于“文化大革命”的火焰烧不到伦敦而得以保存。还有一部分是傅雷先生写给傅敏的信。我在采访傅敏的时候,他非常激动,流着泪对我说,非常遗憾,在“文化大革命”的岁月里,他在一天夜里前往马思聪先生家,将父亲给他的信全都烧毁了。他为什么要去马思聪先生家呢?因为[1]见本书末篇。

他知道马先生家有个很大的炉子,于是在那里烧掉了这些信。他说,在当时的情况下,他非常害怕,意识到在“文化大革命”中会“搜信”,这些信件会成为他“反革命”的罪证。在这样的情况下,把这么宝贵的书信一烧了之,傅敏自己也非常痛惜。所以,《傅雷家书》是一本残存的书,书中仅存两封给傅敏的信,其余大部已经烧毁。其实傅雷先生给傅敏的信也是非常之多的。

这本书是个“单向道”,仅是父亲写给儿子的信,却没有儿子写给父亲的。一本家书,应该有呼应,“双向道”,既有父亲写给儿子的,又有儿子写给父亲的,才能让读者有前后呼应的互动之感。但也非常遗憾,傅敏先生写给傅雷先生的信,在“文革”当中也被全部烧毁了;幸运的是,傅聪先生写给傅雷先生的信都保存得十分完好。十几年前,一位上海音乐学院的朋友突然打电话给我,说是有重大发现。我来到上海音乐学院,他们告诉我,在一个楼梯下面的小房间,发现了几个黑封皮的本子,上书“聪儿来信摘编”,原来是当年傅聪先生给家里写的信,他母亲都将其摘录在这些本子上面。这三个笔记本,就安静地躺在了这个角落里那么多年。

当时我看了非常激动,在征得傅敏的同意之后,将它们全部复印下来了。

为了这些信,我曾写信给傅聪先生,希望这些信能够发表。傅聪先生给我回了信,信中说道:

非常抱歉的是,我不希望把我给家父母的信公之于世,一个字也不要。这是我最后的决定。

望谅解。

傅聪

1987年8月12日

那就是说,他不同意公布这些信件。后来傅聪来上海时我几次采访他,问他为什么不能把这些信和父亲的信一起收入《傅雷家书》呢?他说:

“我父亲写给我的信,体现了他的思想,他的思想是非常高尚的。相比之下,我写给他的信是不足为道的。所以我的信请不要收进去。”按照他的意见,现在的《傅雷家书》就没有收编傅聪的信件。

现有的《傅雷家书》收录了傅雷先生写给他的长子傅聪、次子傅敏的信,还有几封是写给长媳弥拉的。这样的书在现在市场经济大潮之下,按理应该是本很平常的书,但它却成为现在中国市场的畅销书,总印数超过了100万册。从1981年至今已经21次印刷,在广大读者尤其是青年读者中产生了深刻的影响。这本家书,从可读性来说并不强,仅是一封又一封信,也没有吸引人的小标题,无非是几月几日,然后是一封信,如此而已。为什么这么一本书会有这样巨大的影响,会吸引那么多的读者,而且现在成为一本名著了呢?在我看来,是因为这本家书中的父与子,是特殊的父与子。这本书中的父亲傅雷,既是位作家,又是位翻译家,学贯中西;儿子傅聪,则是一位艺术家。这样的家书就充满了文学色彩、艺术色彩,是在艺术的氛围中用优美的笔调写成的。它不是一般的家信,其中蕴含了很多人生哲理、丰富感悟。这本书超出了一般家书的范围。我曾经说过,信分两种:硬的信和软的信。

硬的信是单纯地讲事情,像公文一样,讲完就结束了;而像傅雷家书这样的信,是软的信,它带有思想、文学、艺术等色彩,有很深刻的艺术价值。另外,傅氏父子是一对特殊的父子,他们父子受到了极左路线的连环迫害,演绎了循环的悲剧,是中国一代知识分子命运的缩影。大家都知道“反右派”运动和“文化大革命”,是极左路线的两个重要阶段。邓小平同志在《邓小平文选》中多次提到:我们从“1957年下半年以来”,犯了严重的“左”的错误,这个错误后来到“文革”,发展到了登峰造极的地步。邓小平所说的“1957年下半年”发生了什么事情呢?就是“反右派”运动。傅雷先生在“反右派”

运动中受到了严重冲击,1958年4月被划为“右派分子”。随之引起的连锁反应是导致当时在波兰留学的傅聪出走英国。而傅聪的出走又加重了傅雷的罪行。所以在“文革”当中,傅雷先生就成为“叛国分子”的家属,导致了傅雷夫妇上吊自尽。所以傅雷与傅聪不是一般的父子,这对父子的命运非常深刻地反映了中国知识分子在极左路线下的悲惨命运。因此,《傅雷家书》反映的不是一般的家庭,而是这么一个特殊的家庭。

傅雷是中国翻译界的一代巨匠,能够和他相提并论的,有用毕生精力翻译莎士比亚作品的梁实秋。此外,草婴先生在翻译俄罗斯文学方面做傅雷出巨大贡献,而傅雷从事的是法国文学的翻译。傅雷的译文集现在有15卷,500万字,这是他毕生的劳动成果。但在傅雷的著作之中,我认为最重要的还是《傅雷家书》。傅雷作为一名翻译家,从翻译的技巧和水平上,称得上是中国翻译界的巨匠。但他翻得再好,也无非是替外国作家说中国话,或者说是把外国作家的作品用中国的文字非常完美地体现出来。他的翻译作品中所透露的是外国作家的思想,而并非他自己的思想。唯有《傅雷家书》,他生前也没有想到过他的这些信将来会编成一本书,会有100多万册的印制量,会受到那么多读者的喜爱。他根本没有想到这本书会成为他一生中最重要的著作。《傅雷家书》体现了傅雷的思想,他的艺术观、人生观,可以说,《傅雷家书》是傅雷人格最集中的体现。

其实要认识一本书并不容易。傅雷是上海的作家,傅聪是上海出去的音乐家。上海一家出版社曾经打算出版《傅雷家书》,但最终不敢出版。

书稿后来落到了三联书店总经理范用手中。范用看到这么好的书稿,眼睛一亮,决定出版。所以这本书1981年由三联书店出版,一直印到现在。

所以,一个出版社有没有魄力,一位编辑家有没有眼光是非常重要的。在这本书被尊为名著、受到大家欢迎的时候,我们不能不提到三联书店以及当时的总经理范用先生。当然,上海当时没有出版这本书,可能是由于这对特殊的父子敏感的政治背景。尽管“文革”已经过去,但其带来的影响不可能一下子消除。我曾经碰到当年把《傅雷家书》退稿的那位朋友,说起这件事的时候,他仍然感到非常遗憾。

我对傅雷一家的采访

傅雷一家四个人四种性格,由此也造就了四个人四条不同的生活道路。

采访傅雷一家,促使我写成了《傅雷一家》一书,后来又写出了《傅雷与傅聪》一书。于是对他们一家深入的采访,也促使我对“反右派”运动和“文革”进行了深刻的思索,进而从事纪实长篇《“反右派”始末》《“四人帮”兴亡》的创作。

傅雷的坎坷人生

傅雷被划成“右派分子”之后两个多月,傅聪在国外得知此讯。这是他决定出走的很重要的原因。后来据他说,当时已经叫他回国了。回国之后,要么参加“反右派”运动,那就变成了“儿子揭发老子,老子揭发儿子”的局面,“我不愿意陷入这种恶性循环”;要么叫他回国以后下农村劳动,叫做“深入生活”,而弹钢琴的手指是非常嫩的,劳动一段时间后再回来弹琴手指就发硬了。基于以上两个原因,他从波兰出走英国。

这件事发生后,上海作家协会党组找了傅雷的好友周煦良先生,要他把傅聪出走的消息告诉傅雷。如果由党组织出面告诉傅雷,对他冲击太大了;由周先生出面的话,会缓和一点。周先生到了傅雷家,在书房里走来走去,就是说不出这话。良久,傅雷问起,他才把傅聪出走的消息告诉傅雷。当时,由于傅雷被打成“右派”后,看不到内部小报《参考消息》,所以周煦良给傅雷看了1958年12月28日的《参考消息》:“傅聪出走英国。”

傅雷一看,人当时就傻在那里了,此后在家躺了好几天,不吃不喝的。

所以,傅聪的出走对傅雷的打击非常之大,傅雷想不通这件事情。从《傅雷家书》也可以看出,他们的通信在那段时间中断了好一阵子。后来这件事情引起了夏衍先生的注意,将情况告知陈毅市长,陈毅市长又汇报给周总理。周总理鼓励傅雷不断给傅聪写信,让他们父子之间保持通信。在这样的背景之下,他们才恢复通信。也因此,傅雷一再教导儿子,一切以国家利益为重。傅聪当时在英国给自己定了“三原则”:一是不入英国籍,二是不去台湾,三是不说不利于祖国的话、不做不利于祖国的事。傅聪能在英国的那种环境下,做出这“三原则”决定,完全是受了傅雷的影响和教导。

傅雷父子在那种背景下还保持着通信,当时傅聪的每封信,对傅雷来说都是极大的安慰。每次收到傅聪的来信,傅雷都非常激动,总会拿着信,在书房中兜圈子,一边走一边看。可惜那时候没有E-mail,有的话信件就能够当天往返。那时候一封信一来一去就是一个月的时间。所以傅雷在书房中关注着千里之外的儿子,对他千叮咛万嘱咐。那时候打长途电话也不容易,书信就成为父子交流的最主要的方式。后来傅雷知道傅聪有了女朋友,而她又是美国著名小提琴家梅纽因的女儿时,他非常高兴,又给他们祝福,又给弥拉写信。傅雷是从事法文翻译的,用英文写信,对他来说有点吃力。尽管如此,他还是用英文给弥拉写信。

头上戴着“帽子”,爱子远走异国,傅雷苦闷已极。就在这时,苦中加苦,愁上添愁:1958年,傅雷把巴尔扎克的《赛查·皮罗多盛衰记》译出来了,寄到人民文学出版社,却被束之高阁。自1958年6月至1959年5月,花费近一年时间,傅雷又译出丹纳的《艺术哲学》。如同傅雷在家书中所写的:“思之怅怅——此书原系1957年‘人文’向我特约,还是王任叔来沪到我家当面说定,寄出后又

搁浅了……”

傅雷以译书为业,他没有工资,稿费是唯一经济来源。译稿不能出版,对于他来说是致命的打击。是原著有问题?不,不,他译的是法国文学艺术名著。是译文有问题?不,不,他的译文是一流的。为什么不能印行呢?原因就出在他头上那顶“大帽子”。

“改个名字,用笔名出书吧!”出版社向傅雷提出这样的建议。傅雷一向淡于名利,改用笔名出书本也无妨。然而,因为他是“右派”而要他改名换姓,傅雷坚决不干。他认为,给他“戴帽”本来就是错误的,因“戴帽”而改署名则更是错上加错。他宁可不出书,坚决不改名。

据当事人、人民文学出版社副社长兼副总编辑楼适夷给我来信谈道:

全国解放后,傅雷译书最早由平明出版社出版。1952年,我从抗美援朝部队由中共中央宣传部调回北京,进入人民文学出版社,即亲赴上海,与傅雷订约,其译书全归人民文学出版社出版,并作为特约译者,经常预先支付优厚稿费,以保证他的生活。他没有工资。直到“文革”中他逝世时,人民文学出版社支付他的稿费,是他唯一生活来源。

1958年,傅雷被错划为“右派”,不能出书。我们请示中共中央宣传部(当时是周扬和林默涵),据指示可以让傅雷继续译书,但新出的必须改名。于是,由人民文学出版社总编辑室主任郑效洵去函,跟傅雷商量改名一事,傅雷回信坚决拒绝。

上边坚持要傅雷改名,而傅雷坚持不改,这下子怎么办呢?经人民文学出版社内部商定,一面仍请傅雷译书,并按规定支送稿酬,以维持他的生活;一面把他的译稿压下,不发排,准备等他“摘帽”后出版。当时压下来的,就有《幻灭》等译稿。这事是我决定的。这样做,为的是既不违反上级决定,又能照顾傅雷。傅雷果真一直坚持不改名。

后来,他终于“摘帽”,一大批积压的译稿才陆续印出。

这是一个真实的故事,没有半点虚构。我十分敬佩傅雷的品格!

傅雷没有媚骨,唯有傲骨,他的原则性是坚定不移的。就这样,在他“戴帽”期间,他不出一本书——尽管他仍照常译书。经济来源切断了,他不得不以“预支稿费”的方式维持生活。

在那些凄风苦雨终日绵绵的日子里,周煦良为了给挚友解闷,听说他喜欢书法,便给他送来字帖。傅雷做事,一不做,二不休。他竟练字入迷,字写得日见得体。周煦良忆及此事,曾道:“当时我跟他一起练书法,我无心,他有心,我的字无大进步,他的字大见长进。”傅雷的手稿成了书法艺术的珍品。正因为这样,“傅雷家书墨迹展览”曾使多少观众赞叹不已。

最让人感动的是,由于译著不能出版,为了使傅聪能够读到他最新翻译的《艺术哲学》(傅雷认为其中许多内容对于提高傅聪的艺术修养有重要的参考价值),傅雷竟然用了一个月的时间,把《艺术哲学》的第四编《希腊的雕塑》,共计4万多字,端端正正地抄好,寄去英国给傅聪,以便让他尽早读到他的翻译。世界上有这样的父亲,真不容易!

后来知道弥拉怀孕了,傅雷夫妇去城隍庙的时候看到凌霄花开得非常茂盛,便给未出世的孙子取名

“凌霄”。

这些都在《傅雷家书》中有记载。

暴风雨终于到来——“文化大革命”开始了。我在调查傅雷死因的时候有个困惑:傅雷夫妇的死是因为上海音乐学院的红卫兵去他家抄家引发的,而傅聪弹钢琴完全是自学成才的,没有进过什么学校,和上海音乐学院也并无瓜葛。我当时感到奇怪的是,为什么上海音乐学院的红卫兵会抄他家呢?这件事情一直到后来我在上海音乐学院档案室查阅钢琴系系主任李翠珍的档案时,才偶然发现了答案。李翠珍是上海音乐学院钢琴系系主任,和傅雷同乡,也是南汇人,念中学的时候和傅雷夫人是同学,因此和傅雷一家的关系相当密切。李翠珍是位非常坚强的女性,她的家庭相当艰难,但在那种情况下,她居然一个人考入了英国皇家音乐学院。李翠珍毕业后回国,在上海音乐学院教授钢琴。后来李翠珍的先生去了香港。新中国成立后她的先生张似旅几次要她去香港,而她去了香港之后,最终还是回到上海。1959年她丈夫张似旅在香港病故,她想回来却有种种顾虑,就给傅雷去了一封长信,傅雷回信劝她回来。“文革”中,按照当时逻辑,由于李翠珍的丈夫在香港,她在上海,并且几次赴港又返沪,因此被怀疑成“特务”。李翠珍向来注意仪表,而这更加成为被批斗的借口,称之为“三包一尖”“资产阶级太太”。她最终***身亡。她在***前,还是化好妆,抹好口红,穿好高跟鞋,打开煤气开关,然后坐在椅子上,平静地离开这个世界。

李翠珍***后,红卫兵“彻底”抄查李翠珍家,发现了傅雷写给她的劝她回来的那封长信。也就因为这封信,按照当时非常荒唐的逻辑,李翠珍是“香港特务”,傅雷也是“特务”。他们去抄了傅雷的家,去批斗傅雷。

据傅雷的保姆回忆,当时红卫兵叫傅雷夫妇站在家门口的长板凳上面,批斗了很长时间。在批斗中又发现了新的问题:在他家阁楼里发现了傅雷夫人的亲戚寄放在他家里的东西,里面有一面新中国成立前生产的小镜子,镜子背面嵌着蒋介石头像。这被说成是窝藏“变天账”“反党罪证”。

因此傅雷被批斗得更厉害了。傅雷生怕牵扯到物主,不肯说亲友的姓名地址,也因此被变本加厉地批斗。斗完之后,红卫兵扬长而去,把他家的书信都抄走。前面提到的那几本黑封面笔记本,也因此流落到了上海音乐学院那楼梯下小房间的角落里。

红卫兵走后,保姆进傅雷房间,发现他们夫妇在写东西,事后才知道他们当时写的是遗书。朱梅馥还关照保姆早点休息,明天小菜少买些。

新版的《傅雷家书》收录了傅雷的遗书。遗书是令人非常震撼的。

遗书一开头就交代了那面镜子:“尽管所谓反党罪证(一面小镜子和一张褪色的旧画报)是在我们家里搜出的,百口莫辩……”(一面小镜子和一张褪色的旧画报是导致他们自尽的直接原因)。傅雷非常从容、坦然地用毛笔工工整整地写下了三页的遗书,而且没有一个字是修改的。他很坦然地走向死亡,用死亡来抗争。所以,《傅雷家书》整个就体现了傅雷“求真”

的精神,他的骨气是中国知识分子的骨气!

在他的遗书中,把什么事情都安排好了——亲戚委托他们修的表要还,这个月的房租费,连火葬费都算好了:“现钞53.30元,作我们火葬费。”从这份遗书看,当时傅雷没多少钱,总共留下600元人民币,全部给了保姆:“600元存单一纸给周菊娣,作过渡时期生活费。”所以我去采访保姆周菊娣的时候,她说起这个事情,眼泪一再地止不住,让我也非常受感染。

我还采访了第一个进入现场的户籍警左安民。他告诉我,他赶到现场的时候,看到他们上吊用的凳子下面地板上还垫着厚厚的棉花胎,那是傅雷夫妇怕踢倒凳子的声音惊扰了周围的邻居。他们连临走的时候都还考虑到别人。左安民进去时,傅雷夫人已经倒在地上,傅雷仍吊在那里,是他把傅雷的遗体放了下来。此前,保姆进去的时候神情异常紧张,没看清楚,只看到傅雷夫人倒在地上,就急急去报案了。傅雷夫妇俩就这样离开了这个世界,从此后,再无《傅雷家书》续篇!

傅聪的浮沉

问:作为中学生在读《傅雷家书》时应该注意什么?

叶:一方面从细小的问题做起,比如傅雷教给傅聪怎样待人接物等,中学生可以从这些细节上学起;另一方面是宏观方面,从艺术观,人生观,从对待祖国、对待人民的态度方面学习。如果从这两个方面读《傅雷家书》,你一定会有所收获。

问:我了解到你以前是从事科普创作的,以后,尤其是近年来,开始从事中国当代重要政治人物传记的写作。今天你讲到了对《傅雷家书》的研究,促使你对中国“文革”和“文革”政治人物的研究。中国有句古话叫“温故而知新”,我想请教叶老师,从温故知新的角度,谈谈你对当代政治人物的研究和创作,你是想告诉今天的人们一些什么真理吗?

叶:我想用傅雷先生的一句格言来回答这个问题。傅雷先生的座右铭是“生年不满百,常怀千岁忧”,在《傅雷家书》里他也给傅聪写过这句话。

他说,这句话就是你我之间的写照。我觉得傅雷先生的为人就是这句话,尽管他是普通的百姓,但是他的心中装着国家,装着人民。我写《反右派始末》,写《“四人帮”兴亡》,就是为了不要忘记过去苦难的历史,就是希望那种苦难的历史不再重演。

问:叶老师,我想问一个题外的问题。我听我的老师说,你在求学的时候,曾经是读理科的,好像是北大化学系毕业的,可是今天你是以一位作家的身份出现在我的面前,我想问你到底是什么事促使你“弃理从文”呢?

叶:这是个题外话。我从小就喜欢文学,从11岁起就开始在报上发表诗,后来读了理科之后还是重新回到文学,这表明兴趣是很难转移的。

这里用得着爱因斯坦说过的一句话:“兴趣是最好的老师。”

问:我可能是今天听众中年纪最大的了,已将近70岁。《傅雷家书》

刚出版的时候我就看了,很受感动。我看的时候,好多地方都用红笔画出来。后来我儿子去了美国,我把这本书送给了他,我说傅雷先生讲的话,就是我要给你讲的话,但是我写不出来,我这本书你带出去,你经常看看,就像我跟你写信一样。后来我女儿也跟着女婿出国了,我也买了这本书给她。所以到现在为止,我已买了三本《傅雷家书》,因为我自己手头也还留有一本。刚才听到中学生问话时,我想,作为家长也应该好好看这本书。

我想,在座的读者中好好看过或者仔细看过的人不一定很多,听了叶先生介绍后,我建议大家回去好好地看看这本书。作为家长,作为子女,都要好好看这本书。做子女的看这本书,就好像傅雷先生作为一位父亲在跟你说话一样,你抱着这样的心情去看,你会越看越感到亲切。